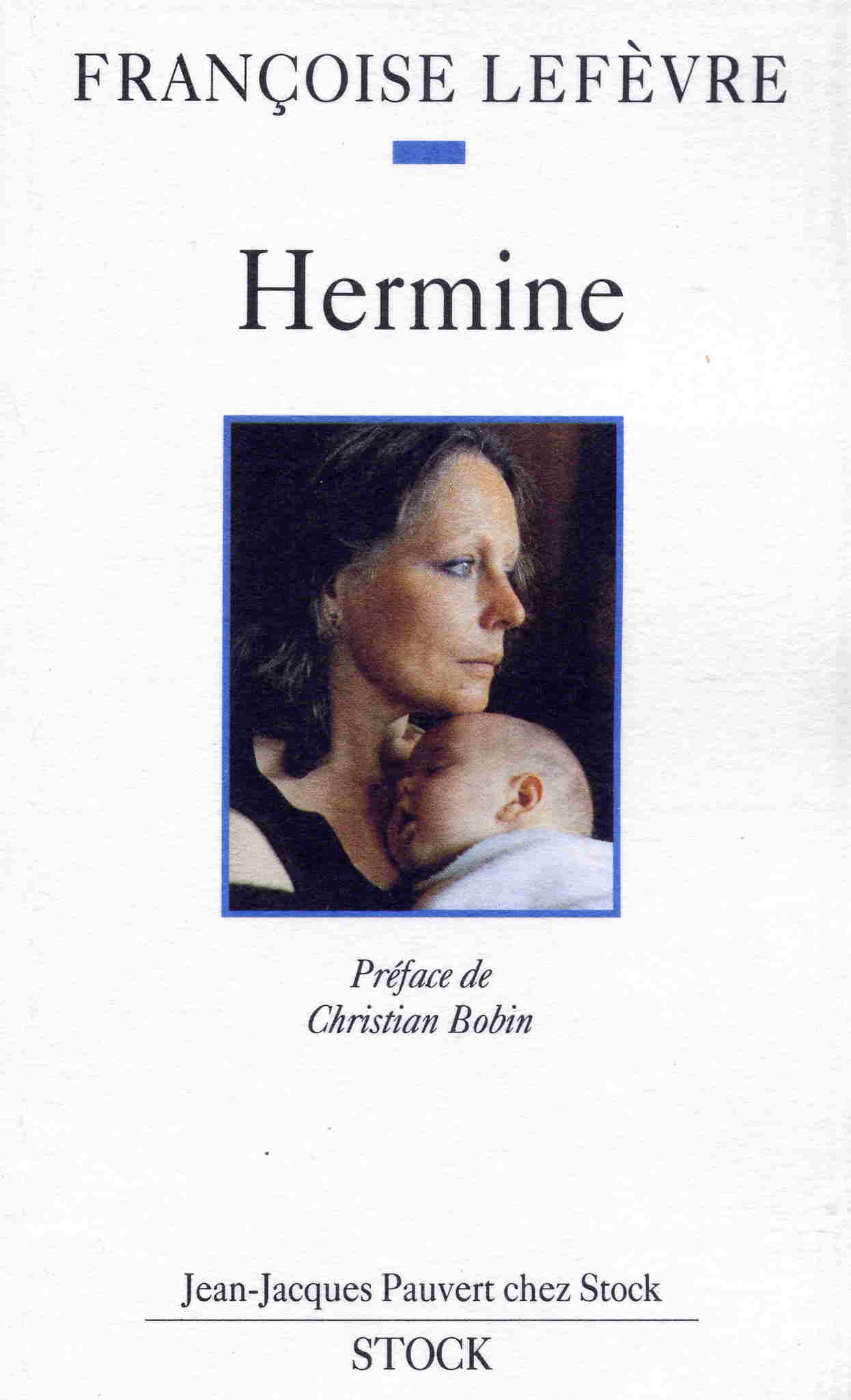

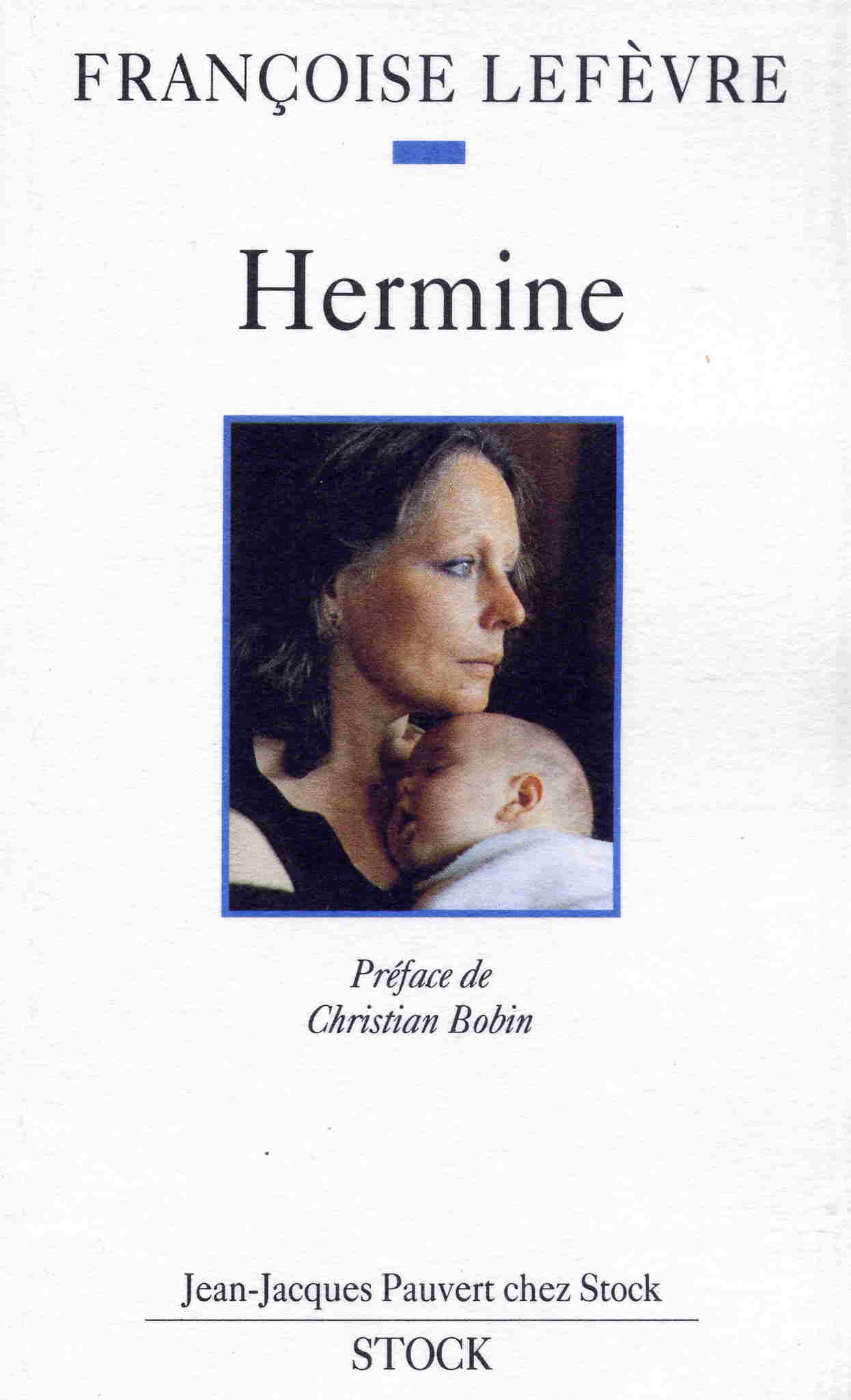

Hermine

Françoise Lefèvre, Stock 1994

Je ne t’ai jamais vue. Je te reconnais tout de suite. Je désigne ta couveuse

parmi celle des autres nourrissons. La tête me tourne. Je lutte pour ne pas

tomber. Je veux te voir. Je veux te toucher. J’ai l’impression d’être

dans le bazar glauque d’un mauvais rêve où j’aurais à identifier mon

nouveau-né et pas le droit de me tromper. Pas de seconde chance. Je flotte dans

l’odeur sucrée des désinfectants. On m’aide pour aller jusqu’à toi. Je

te découvre dans ta cage transparente, hermétique, branchée de partout, sondée,

maintenue en vie par des fils reliés à des machines qui soufflent sans cesse,

crucifiée, les quatre membres entravés. Grenouille de laboratoire. Ta bouche

est entrouverte sur la sonde. Une autre, enfoncée dans ton nez descend dans ta

trachée t’insufflant l’oxygène nécessaire. Par une aiguille plantée dans

ton artère ombilicale, on te nourrit. Régulièrement, on te pique au talon

pour mesurer la teneur des gaz de ton sang. Je n’en peux plus de te regarder,

seulement te regarder. Je n’ai que l’autorisation de toucher ta main. Ta

bouche est absolument desséchée. On te pique. Ta poitrine se soulève dans une

sorte de spasme. Tu pleures. A cause de la sonde qui appuie sur tes cordes

vocales, je n’entends pas ta voix. C’est terrible d’assister à ces cris

muets et de ne pouvoir te prendre dans mes bras pour te consoler. Infernale

douleur. Impuissance. Je rêve à l’instant où l’on va te rendre à moi. Ta

peau jamais caressée contre la mienne. Ta tête adorable contre ma poitrine. Ta

bouche enfin calmée par le lait. T’embrasser. Te respirer. Apprendre ta

petite odeur. Te reconnaître. T’arracher à ce nécessaire martyre.

Enfin t’emporter. Enfin t’aimer. Marcher avec toi dans ce printemps. Au

milieu des fleurs blanches. Dans le bourdonnement de la vie. Marcher avec toi,

chevillée à mon corps. Dans l’aurore. Le crépuscule. Loin des nuits d’hôpital.

Loin de ta nuit. T’emporter sous les arbres tendres. Le jaune d’or des

prairies.